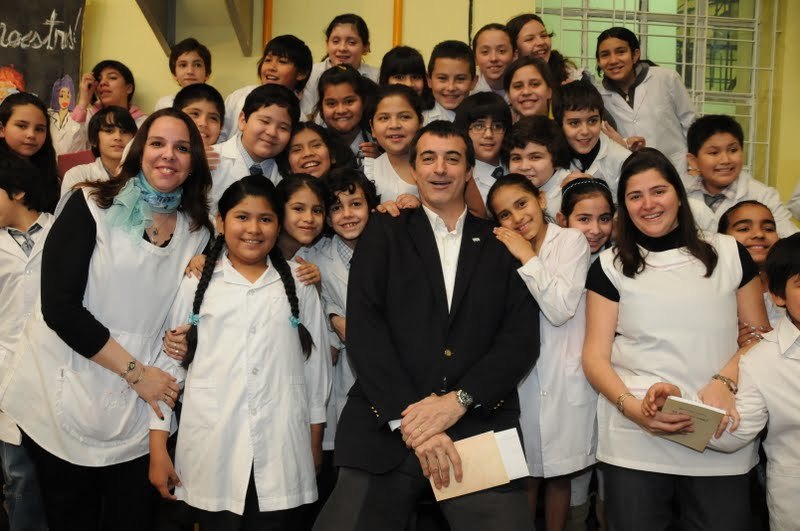

Fernando Llanos / Para EDUCACCIÓN

Esta es parte de una entrevista que le hizo el señor XYZ a Juan sin Tierra. El entrevistador ha querido mantener su anonimato. Sé que no es usual. Hay más casos de entrevistados anónimos, pero no de entrevistadores ocultos. Sea esta entrevista una de las pocas:

XYZ: Se dice que la literatura promueve valores, alienta la interculturalidad e incentiva la expresión de afectos y sentimientos. Y por eso su importancia en la escuela. ¿No es cierto? Entonces eso…

Juan sin Tierra: No siempre, creo. Mejor dicho, si vamos al punto de la enseñanza moral, no toda literatura deja una enseñanza o promueve algún tipo de valor de los que se quiere promover en la escuela. No veo que un texto de Bukowski o de William Burroughs lo haga, por ejemplo. Por otro lado, no solo un texto literario se relaciona con la interculturalidad o la expresión de sentimientos; lo puede ser también un texto periodístico o un ensayo o una crónica o incluso una carta. O sea, el texto literario no tiene la exclusiva de la interculturalidad y la satisfacción de las necesidades expresivas, ya sabemos, lo puede hacer cualquier texto a gusto de lector o del escritor.

XYZ: ¿Pero el texto literario tiene una forma peculiar de comunicación distinta a otro tipo de textos?

Juan sin Tierra: Sin duda. Como cualquier otro tipo o género textual. En general, la diversidad textual tiene que ver con formas específicas de comunicación. Todos los tipos y géneros textuales comunican las cosas de forma distinta y te hacen ver el mundo de forma distinta. Y a través del tiempo también son distintas. Tienen una tradición y son productos históricos. No es lo mismo una noticia del siglo XVIII que la del siglo XXI. Todo tipo y genero textual tiene formas de construir significados distintos y el lector ensaya distintas estrategias de acercamiento cuando se topa con una noticia, un texto expositivo académico, una infografía, una página web, un blog, un posteo del facebook. Actualmente, además, percibo que hay más y más tipos y géneros textuales entre los cuales, la línea que los distingue es cada vez más difusa.

XYZ: Pero por su forma particular de lenguaje, ¿no crees que los textos literarios mueven sensibilidades e incentivan la imaginación y que eso merece un tratamiento distinto?

Juan sin Tierra: Hay varias cosas. No solo el texto literario. Nos puede mover y conmover un magnifico post en el feisbuk sobre la unión civil o un aviso sobre la violación o una crónica sobre la discriminación racial. Si quieres, puedo admitir que el lenguaje literario ha trascendido la literatura por decirlo así y ha invadido otros tipos textuales. Puedes verlo en el estilo de ciertas crónicas o ciertos artículos de opinión. Además la imaginación o la creación no es monopolio de la literatura. La puedo ver en otros tipos textuales. Solo date una vuelta por una infografía o un aviso publicitario. Incluso un texto académico o científico puede tener mucho de creativo y de imaginativo.

XYZ: Es decir, para ti, un texto literario es un tipo textual más

Juan sin Tierra: Sip.

XYZ: ¿No separarías la literatura como competencia distinta a la competencia lectora y de producción textual?

Juan sin Tierra: Creo que no. No estoy seguro, en todo caso. Las competencias lectoras y de producción de textos de discusiones curriculares estaban diseñadas para la diversidad textual. Sin embargo, algunos especialistas vieron que algunas capacidades o indicadores no tomaban en cuenta la naturaleza propia de los textos literarios. Mejor dicho, no tomaban en cuenta también el carácter peculiar. Y puede ser cierto. Quizás se terminaba relevando cosas que tenían que ver solo con un tipo de lectura suficiente como para los textos funcionales o académicos. Sin embargo, se pudo entender que cada una de estas capacidades e indicadores sí podía jugar de acuerdo al tipo textual y género que se iba a abordar con los chicos. En todo caso, si no fuera así, de repente el punto era agregar algunos indicadores que también sean pertinentes con lo estético o con una interpretación más…

XYZ: O sea, ¿lo estético no podría ser esa particularidad de la literatura que mereciera estar en una competencia separada?

Juan sin Tierra: Claro, pero el punto es que el lenguaje “estético” ya no es propio solo de los textos literarios.

XYZ: Sí, pero en los textos literarios predomina más ese tipo de lenguaje estético

Juan sin Tierra: No estaría tan seguro. Pero en todo caso, ¿por qué no nos acomodamos a lo que existe en la sociedad? ¿Por qué más bien no abordamos el lenguaje estético en los textos literarios y no literarios? De repente indicadores que indaguen por lo estético, en general.

XYZ: El problema es que el enfoque comunicativo parece haber desterrado no solo la gramática sino los textos literarios, pues no son funcionales, no “sirven para la vida práctica”. Lo que está detrás de la diversidad textual es una exclusión paulatina de la literatura y un mejor posicionamiento del texto funcional o académico.

Juan sin Tierra: Bueno, todavía no quiero hablar de la gramática. Definitivamente la gramática debe ser rescatada del olvido curricular de algún modo. No sé si en las capacidades o indicadores de una competencia, pero de hecho en las metodologías, en el día a día de las prácticas pedagógicas. Ahora bien, la gramática en la práctica no ha quedado desterrada como se dice; la gramática al modo tradicional, se sigue haciendo en muchas escuelas privadas y estatales, independiente de que documentos curriculares o el enfoque aparentemente lo hayan excluido o no. Igual es con la literatura. Definitivamente en las prácticas diarias de los docentes, en su programación, se mantienen intactas. Y supongo que siempre se la enseña porque la literatura siempre se ha visto como la práctica cultural motivadora de la lectura, la que produce el “placer de la lectura”. Desde el punto de vista de muchas personas, si sabes leer un texto literario puedes leer cualquier texto. Y eso es pensar que cualquier tipo textual puede leerse de la misma manera. Y no parece ser así. Si tú…

XYZ: Pero se la maltrata, se sigue enseñando la historia literaria memorística o verificando solo la comprensión lectora a través de resúmenes.

Juan sin Tierra: Sí, sí, de acuerdo. Pero eso ya es otro problema. En general, las estrategias de enseñanza de la lectura con cualquier tipo textual no siempre ha sido la más apropiada. Los cuestionarios memorísticos son una práctica cotidiana no solo con los textos literarios.

XYZ: ¿No crees que lo ficcional es lo fundamental en los textos literarios y que ese rasgo esencial sí podría merecer una competencia aparte?

Juan sin Tierra: Exacto, para la primera parte de tu pregunta. Eso más lo estético. Pero creo que habría que ordenarnos. Cuando en comprensión lectora se habla de “recuperar información”, “reorganizar información”, “inferir el significado del texto”, “reflexionar sobre la forma y contenido”, esto lo podemos aplicar en cualquier texto, incluso el literario. Y trabajar lo inferencial y lo reflexivo en un texto literario será distinto cuando se trabaje en un texto argumentativo. Y no por eso, tenemos aparte competencia de textos informativos y competencia de textos argumentativos y competencia de textos filosóficos y competencia de textos instructivos.

XYZ: ¿Pero lo ficcional y lo estético?

Juan sin Tierra: Creo que eso podría entrar tranquilamente dentro de lo inferencial y reflexivo. Tranquilamente. Además en la competencia comunicativa en general siempre se asume el rol interpretativo y crítico del lector. Hay un problema de coherencia en esto. Si tenemos una competencia literaria, entonces ¿tendríamos que decir que todas las otras competencias comunicativas se refieren a los textos no literarios? ¿Que la diversidad textual de la que se habla se refiere a la diversidad de textos no literarios?… No sé. ¿Esto mismo que estamos haciendo ahorita en esta entrevista es un texto de ficción? No sé. Pero eso es otro tema. Ahora bien, hay indicadores de desempeño que forman parte de la competencia de comprensión de textos escritos y juegan para los textos literarios: elabora hipótesis, deduce cualidades de los personajes, deduce relaciones de causa efecto, etc.; de hecho, podría agregarse otros indicadores más relacionados con otro tipo de relaciones que se pueden trabajar solo en textos literarios, trabajar lo no dicho, la relación entre una situación inicial y de conflicto, no sé, cómo cambia el perfil de los personajes a través del tiempo, etc. Pero no sé si haga falta crear una competencia más.

XYZ: ¿Y cómo crees que se podría trabajar lo literario?

Juan sin Tierra: Parece que todos tenemos claro que no es por medio de trabajar una historia de autores, corrientes y obras de modo memorístico. Realmente es lo único que podemos tener claro, creo. Entonces hay algunas propuestas que igualmente se plantean combinadas, pero en cada una hay un riesgo.

XYZ: Por ejemplo…

Juan sin Tierra: Una mala propuesta es reemplazar la clasificación de autores y corrientes literarias por la lista y clasificación de figuras literarias, tipos de narradores, tipos de conflictos. Pero, te das cuenta que te sales de una para caer en otra, ¿no? Estas cosas se vuelven aplicativas. Agarras un poema modernista de Darío y tu análisis consiste en identificar las metáforas, sinestesias, hipérboles y afines en uno o varios poemas. Como la sinestesia es el que va a predominar, entonces esto demostraría la tendencia de Darío y en general del modernismo al uso predominante de sinestesias. Pero ¿eso es interpretación? ¿Para qué? Eso es una especie de gramática literaria aplicativa. ¿Y las rimas con los más pequeños? Lo entiendo como un tema lúdico, recreativo. Ahora, desde el vanguardismo, es decir, desde inicios del siglo XX, las rimas ya no son el recurso privilegiado ni siquiera del siglo XX. Seguir trabajando las rimas es algo anacrónico “literariamente” o haber creado un tipo de poesía canónica escolar. Y ese es otro tema. Los textos literarios canónicos que son siempre objeto de análisis. Pero claro, ese es otro punto. Sin querer desviarme, digamos que no solo identificamos los tipos de rimas y los tipos de figuras literarias, sino que lo explicamos. ¿Cómo sería eso? ¿Explicamos por qué el autor puso una metáfora impura en el verso 3, 5 y 7? ¿Qué sería? Ni siquiera el autor lo sabe. No entiendo esa disección de un poema como si fuera un cadáver. Pero ¿qué pondría? El autor pone esta metáfora porque… porque… no sé, quiere causar un efecto en el lector, quiere llamarle la atención, quiere asombrarlo y, en el otro verso, el autor pone una sinestesia porque… quiere causar un efecto… qué más, es lo mismo, o sea, estás queriendo adivinar por qué lo puso el autor. O sea. No sé. Es medio raro. Igual cuando identificas o explicas la clasificación inicio, nudo y desenlace. ¿Qué se puede ganar con eso. ¿Me ayuda a valorar la literatura?

XYZ: Pero reconocer los recursos que utiliza un escritor ¿no es clave para entender su obra o para que podamos disfrutar al máximo su obra?

Juan sin Tierra: No sé. Uno puede entender, gustar de su obra sin necesidad de identificar o explicar las figuras literarias o los conflictos o las relaciones entre los personajes. A los chicos les puede gustar una obra por allí. Pero otro tema es analizarlo demasiado.

XYZ: Pero supongo que no te puedes quedar solo con la intuición del lector. La escuela debería darle algo más.

Juan sin Tierra: Okey. De acuerdo. El punto es qué tanto más le puede dar la escuela a partir de la intuición del lector. Un adolescente puede leer “Los cachorros” de Vargas Llosa. Los chicos y chicas te pueden decir “qué paja, varios personajes hablando a la vez, pero ya hay momentos en que te confunde y te cansa el truco” o “me parecía estupendo lo de la jerga juvenil y las lisuras”. En base a estos comentarios de intuición de lector, tú puedes profundizar más y ayudarlo a que se mantenga y le agarre el hilo narrativo que le permita identificar quién habla qué o hacerlo que piense algo más, no sé, en qué la jerga puede ser actual o de otra época o de qué clase social cree que son los personajes. Y si les había llamado la atención el manejo de los tiempos. Y quién es el que narra. O sea la conversación o discusión podría ir por allí, siempre desde el interés de los lectores, y si realmente les interesa y tú no estás haciendo malabares para que le guste. E incluso podríamos consensuar algunas etiquetas como “narrador” simultaneidad” “tiempos”. Pero el tema es hasta qué punto puedo trabajar esta misma obra de “Los cachorros” sin caer en un análisis demasiado exhaustivo que dure un mes o más. O sea, trabajar el texto literario depende tanto del nivel de disfrute, que realmente sería muy feo estropear ese gusto estético por profundizar tanto en un análisis minucioso y muy lleno de etiquetas sin sentido en determinados momentos.

XYZ: ¿No crees entonces que se deba analizar un texto literario?

Juan sin Tierra: Algo tiene que hacer la escuela. Algún plus debe darle al estudiante. Para eso está la escuela. El tema es hasta qué punto se debería proponer analizar un texto literario sin perjudicar el goce estético y personal del lector. Qué tan profundo o qué clase de profundidad es lo que se quiere que el chico logre, sin forzar su interés genuino por la literatura y hacerle creer que lo que está leyendo es un novelón o el súmmum de la poesía. Yo simplemente les obligaría a peñizcar por allí y por acullá, para ver si les gusta, sin decirles que es un clásico, que es un nobel, porque si haces esto último, le estás diciendo “cómo no te va a gustar Vallejo”, “es Góngora, no te pases, es un clásico universal, cómo no te podría gustar”.

Además, cuando comienzas con un análisis literario comienzas a trabajar los textos no literarios o los académicos (expositivos, argumentativos, descriptivos) y te olvidaste del lenguaje estético, de la belleza de una novela o de un poema, del misterio de las palabras, de los implícitos que deben quedarse así, implícitos. No sé.

XYZ: ¿Y el tema de la producción creativa? La creación literaria sí podría merecer una competencia literaria aparte de las otras competencias comunicativas. ¿No te parece?

(Continuará)

Lima, 28 de junio de 2015

La organización textual de la entrevista me parece sugerente, pero no plantea una dinámica de “pensar juntos” o de mostrar un pensamiento que se construye entre dos. Es más un cuestionario que un diálogo. Y creo que también por aquí va mi preocupación sobre los supuestos en que se construye la propuesta: no parece haber una distinción clara entre comunicación y texto, al parecer el texto proporciona lo más valioso de la comunicación o, por lo menos, lo esencial de ella. Raramente, extrañamente, eso solo sucede en la comunicación literaria más que en los otros tipos de comunicación, donde el contexto inmediato es más relevante (mucho más). Y, en este sentido, la idea de una “competencia” literaria se refiere a una forma de comunicación que depende más de su texto que de su contexto, digamos, a diferencia del resto de la comunicación humana. Por otro lado, me pongo a pensar en un artículo científico, por ejemplo, una síntesis de una investigación, donde, a diferencia de la comunicación literaria, la referencia es esencial, porque sin esa referencia, comprobable por reglas de comportamiento científicas, el artículo no es científico. Excitante camino el de distinguir texto y comunicación, porque es el camino inverso al de nuestro enfoque curricular, donde parecen ser sinónimos. Y a esperar la segunda parte, que espero que sea como la del Quijote, un crescendo. Gracias mil.

Estimado Juan:

Sí, de hecho no es un “pensar juntos”. Es propiamente un artículo acaso desordenado encubierto bajo una entrevista ficcional. Lo dice el mismo Lucho (“entrevista imaginaria”) y lo digo también en medio de esta “entrevista”.Un guiño que quizás no quedó claro y que, además, pretendía sugerir esa extraña línea difusa entre los tipos textuales.

Pero vamos a lo más importante. No entiendo claramente la diferencia entre comunicación, texto y contexto, mejor dicho, las implicancias que eso puede tener para la escuela y para el currículo. Si pudieras explicar más en todo caso las diferencias entre los textos literarios y los textos no literarios ahondando más en un caso o ejemplo concreto como el de texto cientifico. ¿Lo que dices es que un texto no literario depende más del contexto que un texto literario? Es que creo que un texto científico depende de ser verdadero en un contexto de “realidad o referente a verificar” y todo eso. Pero el texto literario también necesita cumplir con ciertos requisitos de contexto “ficcional” para poder ser llamado literatura.

En todo caso, lejos de pretender enfrascarnos en un diálogo de teorías y discusiones controversiales, sería saludable enfocarnos en las implicancias que eso tiene para la escuela y para el currículo. Si pudieras explicar más en todo caso las diferencias entre los textos literarios y los textos no literarios pero en casos o ejemplos concretos que impliquen una separación curricular 😉

Saludos

Fernando

Estimado Fernando, gracias por tu gentil respuesta.

Cuando enseñaba a chicos en la escuela, les parecía más interesante el contexto que el texto mismo, me explico. Pongamos una noticia de periódico de algún diario de 1879 durante la guerra con Chile comparada con una de alguno de nuestros últimos conflictos bélicos. Mientras a mí me llamaba la atención el cambio en el lenguaje, a ellos les atraía lo que se narra y los demás hechos alrededor, la ropa de la gente, su reconstrucción imaginativa de lo que refiere el texto. Y encontré que mejor era usar los textos como un dato más para que comprendieran la situación, antes que centrarnos en el texto mismo y su “textura”, o sus cualidades. Recién entonces, cuando tenían varios datos sobre una situación, y empezaban a discutir sobre lo que sucedía o no, empezaron a fijarse en qué daba valor y autenticidad a sus afirmaciones. Allí entonces regresaban al texto, para darse cuenta que la elección de un sustantivo o un verbo u otras lindezas gramáticas suponían un cambio en la mentalidad o en la perspectiva. Eso incluso con chicos de primer año de secundaria. Y era porque estaban interesados en lo que sucedía.

Entendí que la mayoría de los textos son eso: parte de un todo mayor, parte de un suceso, y que si lo sacaba de allí, mis estudiantes me reclamaban, porque así entienden los textos, anclados a su contexto vital. No son abstracciones ni formalismos. Son pedazos de un hecho.

En cambio, no sucedía así con los poemas, por ejemplo. En ellos no veían de dónde venían. No podían encontrar parte de qué suceso eran. Esto, supongo, es porque son literatura, es decir, la práctica social de crear textos que hablan de cómo experimentar textos. Me explico. El suceso debía ser extraído afinando la lectura, no existía ningún suceso, porque el suceso era totalmente inventado. Justamente por eso la mayoría de docentes de literatura prefiere la historia literaria, porque puede tratar a los textos literarios como los primeros a los que me referí. Al tener otros elementos sociales, históricos, culturales, etc. que pueden emplear, regresan al texto para buscar la confirmación del “suceso”. Pero eso no es literatura. Literatura es crear un mundo y pedir que se descifre, porque el proceso de descifrar produce experiencias que cambian la forma de experimentar el mundo. Es un camino inverso, desde el punto de vista del lector. Por eso, “La niña de la lámpara azul” no será nunca sino lo que describe Eguren y lo que evocamos de esa descripción, y, por lo tanto, no va a corresponder con ningún cuento infantil o vecina del poeta. Sucede lo mismo en las novelas, pero el parecido a textos informativos o descriptivos es tan tentador que no importa la atmósfera creada por el narrador sino a qué se refiere, no importa el desarrollo de la interacción entre los personajes, sino cómo esa interacción es parecida a las costumbres de una época, etc.

Básicamente, en eso pensaba cuando escribí mi comentario. La literatura implica una competencia muy distinta a la comunicativa, digamos. Claro, es un arte. Y debería estar allí. como la competencia artística o creativa de las experiencias lingüísticas. Pero, viviendo en la implementación curricular, sería una revolución irresistible, porque acarrearía locuras y estropicios. En fin, lo que uno sueña no es el mundo en que uno vive, pero será el mundo en que otros vivan, así que a seguir soñando.

Un abrazo

Tu amigo colega

Juan

Estimado Juan

De acuerdo. Me parece interesante la aclaración, la sugerencia y lo más valioso: la propuesta metodológica de enseñanza de literatura que oculta (entender por qué a los chicos le puede ser más “peculiar o dificil” el texto literario). Sin embargo, todavía no veo a la literatura como algo que tenga que ser otra competencia curricular. El señor Z podría argumentar, entonces, que debería haber una competencia filosófica. O tantas otras. El otro punto es aterrizar la compentencia literaria con capacidades, indicadores, estándares y demás. Esto último hace que volvamos inevitablemente a una enseñanza de la edad de piedra de la literatura (no histórica, es cierta -aunque la histórica bien enseñada es también muy valiosa-; pero , me temo, sí de disección forense.

Saludos

Fer